性贿赂是不是犯罪

我们翻开所有职务犯罪案件的通报,可以发现几乎所有的通报里都有“钱色交易、权色交易”的记述。

“钱色交易”一般是嫖娼或者长期包养。

“权色交易”就是利用权力占有性资源,也就是性贿赂。

2023年杭州某区住建局原局长王某的贪腐案中,检察机关指控其收受财物共计1200余万元,而在其供述中,"长期接受某房地产商安排的异性陪侍"则被轻描淡写地带过。

这种权色交易,在我国反腐实践当中,大量地存在着。

但是出于法理障碍和立法技术等原因,我们国家一直没有将性贿赂纳入法律规制的范畴,为什么?我们今天来聊一聊。

今天这篇文章是深度理论文章,可能有些枯涩难懂,大家有个心理准备。

[h3]01 制度缝隙中的"完美贿赂"[/h3]

罗马法中将“贿赂”定义为“腐蚀公职的等价交换”,这句定义里有两个关键信息,一个是腐蚀公职,一个是等价交换。

腐蚀公职好理解,只要是让公职人员丧失公正性的行为都可以归为腐蚀公职。

等价交换也通俗易懂,我掏多少钱,买你多少权。

我国《刑法》第385条,明确把受贿罪的对象,限定为“财物”。

2016年,“两高”的司法解释,进一步将“财产性利益”,纳入进来,不过性服务始终被排斥在外。

自20世纪80年代起,学术界和实务界,多次发出呼吁,要将性贿赂纳入刑罚范畴,由于存在法律技术难题(像证据认定、罪名体系协调等方面)等缘由一直未被采纳。

在传统的财物贿赂这方面,行贿者面临着资金占用、证据留存等诸多风险;受贿者,需要迎接可能到来的纪检监察机关的审查调查。

而性贿赂具有天然的隐蔽性,交易过程私密且无记录,服务提供方往往以“朋友关系”来掩盖实质交易,而且资金流通过程被拆解为餐饮、娱乐等常规消费。

这种“非物质化”的特征使得性贿赂在权力市场当中,成为了一种成本最为低,而且风险最为小的交易媒介。

更值得注意的是,性贿赂突破了传统贿赂的价值衡量体系。

在财物贿赂中,金额大小,直接影响定罪量刑,但是性服务的价值,难以量化。

有些人说性服务的价值可以量化,算一下案发地PiaoChang费用的平均价就可以计算出来。但是这种说法很尴尬,因为如果我们按照所谓的“性交易”市场价格,对性服务的价值进行量化,这本身无异于承认了“性交易”的合法性。而众所周知的是,“性交易”在我国是法律所不容许的。

[h3]02 法理学视角下的理论困境[/h3]

英国法哲学家赫伯特·哈特在1961年发表的《法律的概念》中构建了新分析实证主义法学体系,其理论核心由"初级规则"(PrimaryRules)与"二级规则"(SecondaryRules)的二元结构构成:

所谓初级规则,就是能够清楚地,并且直接地对社会成员的行为进行限制的义务性规范。

就像在刑法里,“不准杀人”,“不准盗窃”这类禁止性条款就是如此。

这类“初级规则”较为基础,就如同一个标尺一般,能够精准地衡量人们的行为是否符合法律的要求。

二级规则是指包括承认规则(Rule of Recognition)、变更规则(Rule of Change)和裁判规则(Rule of Adjudication)的一系列体系规则。

其中承认规则作为最根本的二级规则,具有法律体系效力根基的特殊地位——它规定了某种社会事实成为法律规范的识别标准。

在当前我国刑事法治的语境之下,这一规则具体体现为:立法机关通过法定程序所颁布的《刑法》文本;以及司法机关发布的权威司法解释和长期形成的司法惯例体系。

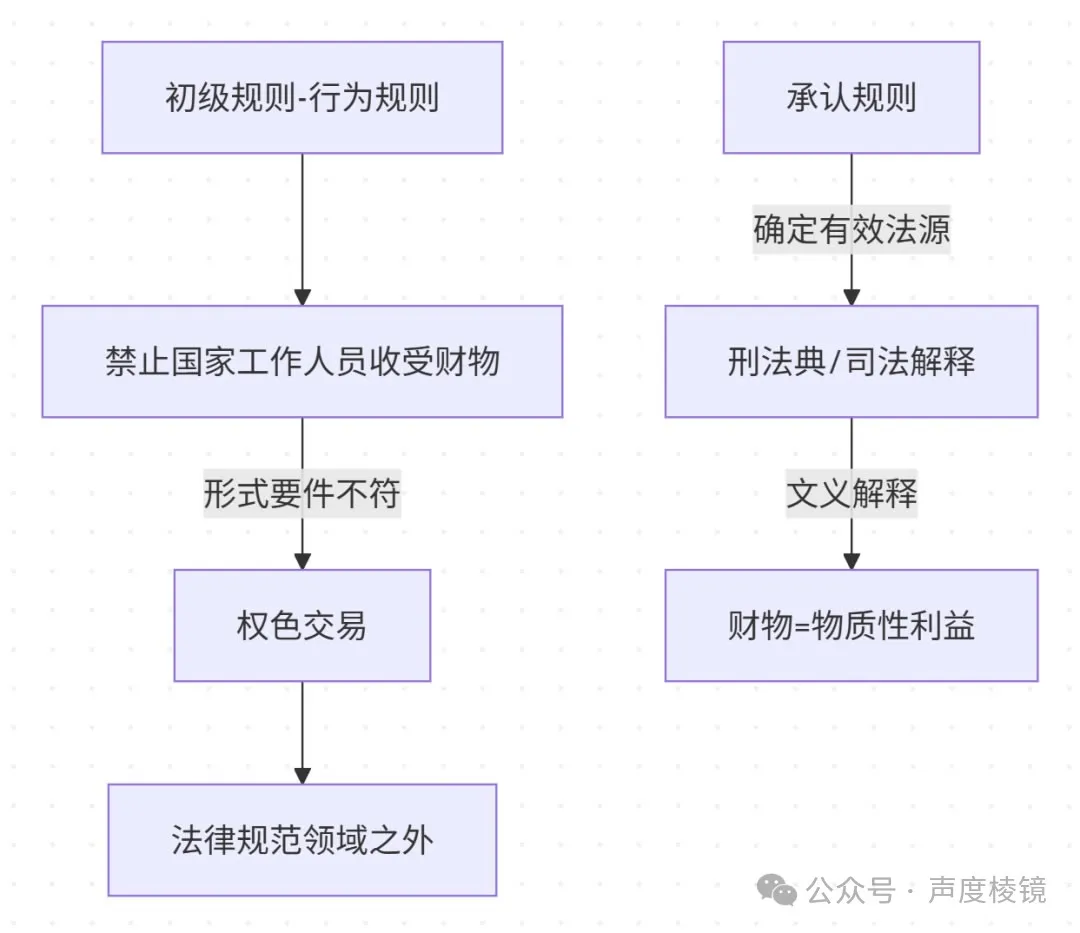

按照这一理论,“性贿赂”的理论困境是什么样的呢?

我们用一张图来进行解释:

该图显示,当社会实践中出现新型腐败形态,即(权色交易)时,既有的承认规则通过刑法典以及司法解释,将“财物”固化为一个封闭概念(财物=物质性利益),这就导致了新兴的危害行为(权色交易),被排斥在规范体系之外,从而形成了制度性庇护空间(在法律规范领域之外)。

[h3]03 能不能将性贿赂“纳入财产性利益”?[/h3]

2023年12月29日,第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议,表决通过了《中华人民共和国刑法修正案(十二)》,该修正案一共八条,进一步地修改完善了行贿犯罪的有关规定,大幅度地加大了对行贿行为的惩治力度。

不过,该修正案仍然没有将性贿赂纳入惩治范围。

近几年学界有学者主张可以将性贿赂纳入财产性利益进行打击,但财产性利益需具要备价值性、可折算性和管理可能性。

例如股票收益、旅游费用等可量化为货币的利益属于财产性利益。

有的学者认为性交易也可以具备可折算性,其认为可以以当地性交易平均价格进行价值衡量折算,继而实现对性贿赂的打击。

但这种观点忽视了一个问题。

那就是性交易在我们国家是不合法的,虽然现实社会中存在,但在法律角度这种行为属于违法行为。

你不能为了打击一个行为,去用另一个违法行进行评价,也就是说,我们不能为了整治某种不良行为而采用同样不合法的手段,这样做不仅不能达到正确的治理效果,还会有损法律的尊严。

因此当问题讨论到这个地步,性贿赂能否纳入财产性利益,便成了一个“二元悖论”。

如果觉得,性贿赂能够用价格来折算,实际上就等同于法律认可了性交易的合法性;

如果觉得,性贿赂不能用价格来折算,那便会致使性贿赂无法被现行刑法的受贿罪予以打击。

[h3]04 实务中的突破尝试[/h3]

在司法实务中,我们的办案人员其实一直在尝试突破法律规制的瓶颈。由于性贿赂没法直接被当作犯罪行为,因此,司法机关一般会运用“牵连定罪”的方式来进行处理。

这种方式在法律实践里比较常见,它从某一方面可以切实地应对一些不好明确界定的案件情况,另一方面,这样的做法为解决复杂问题给出了更具灵活性的办法,让司法判决变得更合理、更全面。

比如,如果国家工作人员在接受了性服务之后滥用职权,给公共利益带来了损害,那多半就会构成滥用职权罪。

若性服务跟财物贿赂有着直接的关联(比如说“包养情妇”的那些费用是由行贿人来支付的),司法机关或许会把性服务当作财物贿赂的一种延伸,从而以受贿罪或者行贿罪来进行定罪。

在2021年震惊全国的"海南海韵集团案"中,董事长陈宪清因组织卖淫罪被判处无期徒刑,而行贿罪仅获刑12年。

陈宪清是海南三亚海韵集团董事长,民营企业家,其曾经向多名官员行贿。为了拉拢这些官员,陈宪清还组织了一批女孩向这些官员提供性服务,每个月给这些女孩发工资,最终,法院按照组织卖淫罪判处陈宪清无期徒刑。

这种“曲线救国”的司法策略,显现出了法律体系内部存在的矛盾,即立法的滞后性和司法实务的自由裁量权之间的矛盾。

这样一个矛盾,直接导致了性贿赂的非罪化催生了"有罪推定"的反向操作。

我熟悉的某基层法院法官曾经和我闲聊时透露:"在涉及性贿赂的案件中,法官们更倾向于对受贿者从重处罚,因为无法直接追责性交易部分。"

这种"补偿性量刑"虽然符合民众朴素的正义感,却违背了罪刑法定原则,动摇了司法的公信力。

[h3]05 如何解决?[/h3]

面对性贿赂的治理困境,简单的"入罪化"并不能解决所有问题。

要从“法律维度、文化维度、技术维度”三方面同向发力,才能解决当前性贿赂频发的问题。

(一)法律维度:价值维度的根本转换

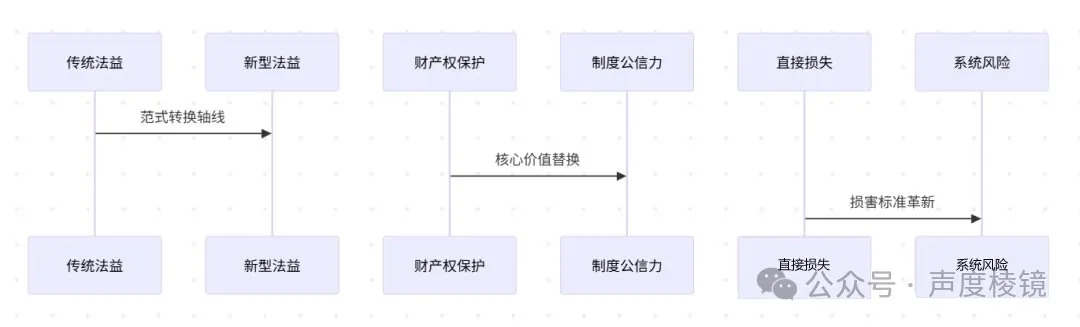

要破解哈特理论困境,需要超越传统"修法——释法"的二元思维,要实施承认规则的升级换代:即在法理层面确立"廉洁制度信赖"作为新型法益,具体建构路径:

1.将传统法益转换为新型法益:

传统法益:工业时代的静态法益观,聚焦于物理空间中,且将其范围限定在独立实体的权利方面(比如说财产占有,还有人身安全等等)。

转换路径:后现代法学给予“法益”以流动性与系统性的特征,并且把关注点转移至非实体化的制度信任方面。比如

-旧范式:惩治受贿官员因收受贿赂导致某笔资金流失

-新范式:追究权色交易对政府公信力的侵蚀

2.将财产权保护转换为对制度公信力的保护:

现有法律将公共利益的损害简化等同于个人财产受损的算术叠加,而应该看到性贿赂背后对公信力的损害,并不是简单的算数问题可以估算的。因此将财产权保护转换为对公信力的保护,是更加全面的。

3.将直接损失转换为系统风险:

现有法律在衡量受贿罪时所采用的“财产性利益”评价,实质上是对直接损失的衡量,而对于性贿赂这一行为所引发的系统性风险没有进行评价,因此应该将损害标准的判断由传统的直接损失转换为系统性风险的损失。

(二)文化维度:构建新型权力伦理

文化基因往往比制度条文更具持久影响力,要彻底杜绝性贿赂,还应该对权力的公共性认知进行重构。

传统权力观会将公共权力转变为私人领地,所以应当借助伦理培训体系的改变来加以纠正;与此同时要把“权力源自人民”这一相对抽象的原则转化为能够被感知的更加清晰的认知。

这种培训不应该停留于口号灌输,而要在模拟决策场景中植入"公共性核查程序",要求受训者在权力行使前完成三重反问:决策是否符合公共利益、是否符合组织程序、是否能够接受阳光监督。

这种认知干预,旨在打破“权力=特权”这样的条件反射,而且在神经层面去重塑权力行使所秉持的道德观。

(三)技术维度:打造数字化监督体系

运用大数据分析,把公职人员的消费轨迹以及社交网络加以利用,进而建立起异常行为的预警模型。借助技术手段,将公职人员“八小时外”的生活纳入到切实且有效的监督范畴之中,凭借信息预警,能够及早地发现问题并且及早地给予提醒,切实做到在细微之处就加以防范,真正达成“惩前毖后、治病救人”的目标。

[h3]06 结语[/h3]

在这场关乎国家治理现代化的制度博弈中,我们需要超越单纯的道德批判;在法律理性跟人性现实当中,去寻觅平衡点。

当性贿赂,不再作为权力寻租的“安全出口”之时;

当权力行使,重新回归公共属性之际时。

那些曾一度,依附于权力的“色利共同体”,终究会在制度阳光之下逐渐消散。

这不但是对贪腐分子的威慑,更是对文明社会的庄重承诺。